東京都心のビジネス地区で急増する オフィスの空室 地方の変化は軽微

2021年05月15日

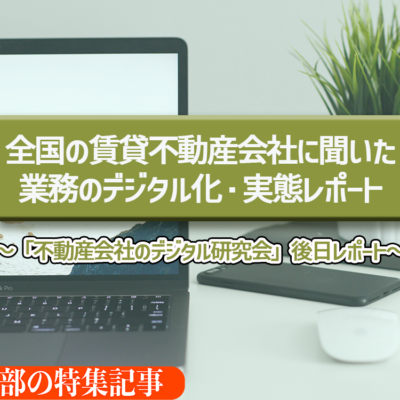

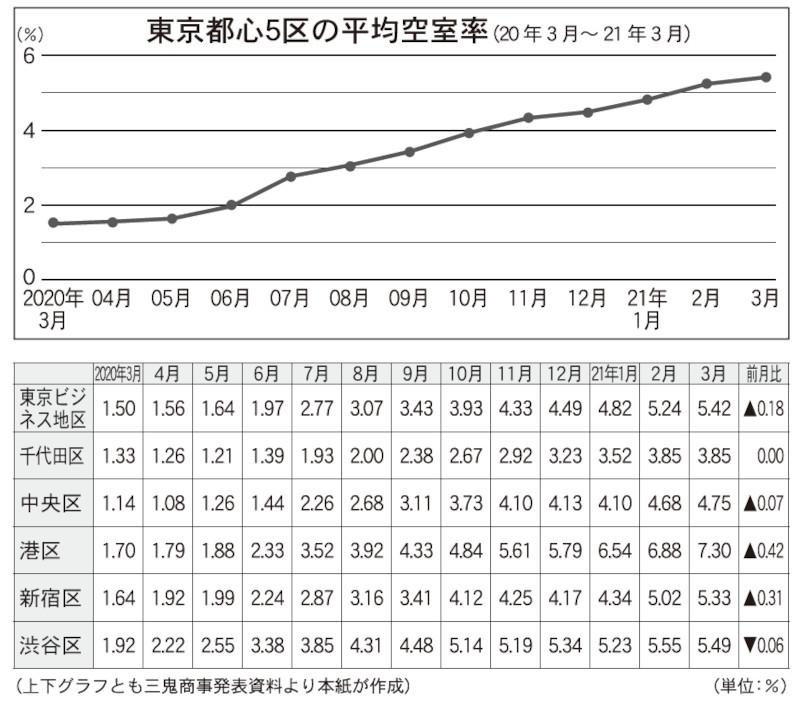

コロナ禍以降、オフィスの空室率が上がっている。全国のオフィス需要の大部分を占める東京都心5区(港、千代田、中央、新宿、渋谷)では、2021年3月の平均空室率が5.42%で前年同月から3.92%増加し、坪当たりの賃料は2万1541円で4.7%下落した(三鬼商事発表資料より)。オフィス仲介関係者の多くは今後も下落傾向が3年程度継続すると予想する。大手を中心に在宅勤務の恒久的な採用を発表する企業が多く、オフィスの統廃合が進むと考えられるからだ。

1年で4%増 在宅勤務の恒久化が影響

オフィス仲介大手、三鬼商事(東京都中央区)の発表資料によると、都心5区の平均空室率は、20年3月以降、13カ月連続で上昇している。それ以前は1%台が続き、18年以降大型ビルの竣工による大量供給が続いたにもかかわらず、旺盛な需要に支えられてきた。直近の5.42%という空室率は14年12月の水準にあり、オフィスの需給はこの1年で一気に反転した。

きっかけはコロナ禍だが、業績悪化による退去よりも、在宅勤務の広がりによるオフィス需要の減退による影響の方が大きい。最初に空室率が上昇した渋谷区の場合、社員数が少ないIT企業が多く、在宅勤務への転換を容易に決断できる企業が多かった。また、オフィス供給量が他の区に比べ少なく、一部企業の退去が数字に及ぼす影響も大きかった。7月になると、富士通を皮切りに、段階的なオフィスの集約・削減を発表する企業が相次ぐようになり、他の4区の空室率も上がり始めた。

3~7年の定期借家契約が大半

返したくても返せない企業も

「今後3年程度、空室率の上昇、賃料の低下は続くだろう」と話すのは、同じくオフィス仲介大手、三幸エステート(東京都中央区)市場調査部のチーフアナリスト、今関豊和氏だ。在宅勤務の恒久的な採用を発表する企業は後を絶たず、今後も増加し続けると考えるからだ。また、既に出勤率が下がった企業も、退去については様子を見ているところが少なくない。オフィスビルの賃貸契約は3~7年の定期借家契約が多く、急いで退去しても契約期間中の賃料を支払わなければならないからだ。

市場調査部チーフアナリスト今関豊和氏

大手上場企業を中心に、オフィスの統廃合は確実に進んでいる。前述の富士通以外にも、ブリヂストン、三菱ケミカル、日立ハイテク、ソフトバンク、LINEなど数千~数万坪のオフィスの解約を発表する企業が相次ぐ。複数のビルにまたがっていた拠点を、立地、利便性、ブランド、残契約期間などを鑑み、数年かけてメーンとなるビルに集約させるパターンが多い。

オフィス不動産関係者の間では、1人当たりの利用面積を3坪として計算するのが一般的だ。都心5区には100坪以上のオフィスが、総床面積にして780万坪あるが、関係者の一人は「今のペースで在宅シフトが進めば、1割程度の需要がなくなる」と予想する。仮に78万坪のオフィス需要がなくなれば、都心5区から26万人の通勤人口が消えることになる。

地方の変化は軽微

東京ほどではない出社制限

地方のオフィス市場でも、空室率増加と賃料下落は見られるものの、東京に比べ変化は軽微だ。通勤環境が悪くないため出社制限が厳しくないことや、地方賃貸オフィスの主要な借り手である大手企業の支店が、大人数を要する組織ではないため、縮小するほどの理由がないことなどが挙げられる。地方の場合、地場の大手企業が自社ビルを保有し、その中で業務を行うことが多い。これも、オフィスビル市場に影響が現れにくい一因といえそうだ。

淡路島に本社移転を決めたパソナグループのような、東京から地方に本拠地を移す企業の動きは、今のところ目立たない。また、三井不動産、野村不動産が、ターミナル駅にサテライトオフィスを積極的に開業しているが、利用企業の動きは鈍い。空室率は増加しているが、企業側のオフィス再編は始まったばかりというのが大方の関係者の見方だ。

「20年中のオフィス退去は、出社率の低下を理由に総務部門主導で行われた。だが、今始まっている退去は、仕事の進め方の変化に伴うマネジメントや採用を見据えたブランディングなども鑑みた上での決定であり、人事や経営企画など、全社的な経営判断で行われている。決定まで時間を要するが、大きな潮流によるもので、流れは変えにくい」(今関氏)

住宅市場への影響を考えると、オフィスの空室率以上に在宅勤務比率が高まっていることは間違いない。テレワークしやすい住宅の需要や、都市労働者の地方移住を後押しする要素は、まだ増えるといえそうだ。